L’histoire sénonaise des Castors

PRÉAMBULE

Cet article a été réalisé grâce à la contribution de Monsieur Jean-Paul Tribouillard. Sa famille est la première famille-castors à emménager à Sens.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MOUVEMENT DES CASTORS

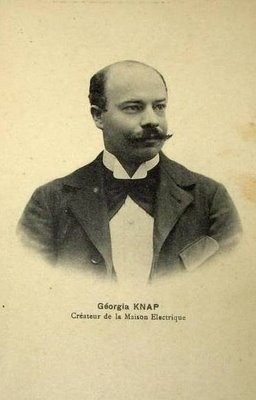

Les Castors auto constructeurs, c’est un mouvement coopératif apparu en France au siècle dernier, sous l’impulsion de Gëorgia Knap, surnommé « l’homme aux 80 métiers ».

Né en 1866 à Troyes, fils d’un boucher de cette ville, il fut orphelin de bonne heure, et entra comme apprenti mécanicien aux Chemins de Fer de l’État. C’est grâce à cet apprentissage, au cours duquel il apprit la mécanique, qu’il dut plus tard de devenir à la fois, le concepteur, et le réalisateur de tant d’inventions dans de nombreux domaines : en mécanique, en appareillage médical, en architecture (la première « maison électrique »), en urbanisme (la première maison « préfabriquée »), et le concept du « cottage social » pour les revenus modestes.

Le mariage des parents d’Édith Piaf à Sens

Mobilisé à Sens, au sein du 89e Régiment d’infanterie, Louis Alphonse Gassion s’y est marié avec Annetta Giovanna Maillard, le 4 septembre 1914.

Mobilisé à Sens, au sein du 89e Régiment d’infanterie, Louis Alphonse Gassion s’y est marié avec Annetta Giovanna Maillard, le 4 septembre 1914.

La légende veut qu’Édith Piaf soit née sous un lampadaire, rue de Belleville, dans le XXe arrondissement de Paris. En réalité, Édith Gassion, c’est son vrai nom, est née à l’hôpital Tenon, porte de Bagnolet, le 19 décembre 1915. Il n’est pas non plus de notoriété publique que ses parents, Louis Alphonse Gassion (33 ans) et Annetta Giovanna Maillard (19 ans), se sont mariés à Sens, le 4 septembre 1914.

Les dames VERMIGLIO

Colo mbe BEREAU , fille d’un terrassier et d’une femme de ménage, naît le 27 juin 1818, 79 rue de St Bond à Sens. En 1843, elle se marie avec Antoine VERMIGLIO, ébéniste.

mbe BEREAU , fille d’un terrassier et d’une femme de ménage, naît le 27 juin 1818, 79 rue de St Bond à Sens. En 1843, elle se marie avec Antoine VERMIGLIO, ébéniste.

De cette union naît trois ans plus tard Rosalie. En 1849, nait Alphonsine (morte en 1853) en l’absence du père qui ne réapparaîtra plus.

Colombe élève alors seule Rosalie et pour subvenir à ses besoins, elle exerce son don pour la couture en offrant ses services à ces dames de la société sénonaise. La Bourgeoisie sénonaise, sous le régime de Louis-Philippe, se retrouve dans les beaux hôtels du centre ville et les dames recherchent l’élégance inspirée par les Parisiennes. Elles la trouvent à travers les doigts de fée de Colombe et Rosalie qui se fait désormais appeler Léontine. Dès lors, les deux femmes s’installent dans l’actuelle rue Jean Cousin (la rue de la Serrurerie).

Julien-Marin-Paul VUITRY

(1786-1879)

![]()

Fils d’un avocat et procureur au Parlement de Paris, il entra à l’École des ponts et chaussées, et devint ingénieur dans l’Yonne où il se fixa. Partisan de la révolution de juillet 1830, il fut député du 4e collège de l’Yonne (Sens) de 1834 à 1848.

Il prit place dans la majorité ministérielle, parla sur les routes et sur les caisses d’épargne, fut rapporteur du budget du ministère du Commerce et des Travaux publics en 1839, du budget en 1841, des lois sur le droit d’enregistrement et sur la taxe des lettres, et vota pour le ministère Molé, pour la dotation du duc de Nemours, contre les incompatibilités, pour l’indemnité Pritchard.

Maire de Sens, membre du conseil général de l’Yonne depuis 1841, qu’il préside de 1843 à 1847, membre du conseil général de l’agriculture, il rentra dans la vie privée à la révolution de 1848.

Il est le père d’Adolphe Vuitry et le beau-père de Hugues-Iéna Darcy. Sa sœur épousa Claude Bellaigue.

Parc de la Croix des Brûlés

En 1737, dans la nuit du 25 au 26 septembre, 2 voleurs de 19 et 22 ans s’introduisent par effraction dans l’église Saint-Maurice. Ils dérobent les vases sacrés et les emportent au bout du faubourg de l’Yonne, les brisent sur place, renversent l’huile sainte, ouvrent l’ostensoir et mangent les hosties.

Ils furent arrêtés un mois plus tard. Ils reconnaissent les faits, ainsi que d’autres vols dans les églises de Saint-Martin du tertre, Maillot, Armeau. Ils seront alors jugés coupables le 9 novembre et exécutés le même jour. Ils auront le poing droit tranché avant d’être ensuite brûlés vifs sur le lieu même du « parc de la Croix des Brûlés » ( entre le boulevard de la Convention et la rue Cécile-de-Marsangy).

Leurs cendres sont jetées au vent. Une croix fut érigée sur le site durant des années.

(Informations extraites de l’article paru dans l’Yonne Républicaine le 21 mai 2013)

Phare aéronautique de Saint Martin du Tertre

Situé sur les hauteurs de Saint Martin du Tertre, ce phare faisait parti d’un dispositif aéronautique de l’entre-deux guerres : l’époque 1925-1930 fut capitale pour les débuts de l’aviation commerciale. En effet au sortir de la première guerre mondiale, l’aviation se retrouve privée de sa finalité stratégique, beaucoup de pilotes sont disponibles et l’on va donc repenser l’utilisation de l’avion à des fins civiles.

Avec cette nouvelle approche, les phares aéronautiques servaient donc de repères de navigation aérienne à vue, de nuit ou par temps brumeux.

En France, ils furent, dans un premier temps, destinés à l’Aéropostale et aux premières lignes aériennes régulières (Londres-Paris). Ancêtres des moyens de radionavigation actuels, ils étaient allumés peu de temps avant le passage de l’avion, par un habitant local (instituteur, garde-champêtre, meunier) qui en recevait la demande par la Poste ou Télégramme.

Bienvenue sur SenoN.Org

Ce site a pour but la collecte et le partage d’informations sur l’histoire et l’évolution de Sens à travers le temps, afin de constituer une bibliothèque virtuelle accessible à tous, grâce à Internet.

Le mode de fonctionnement de cet espace est basé sur la contribution bénévole d’internautes. Vous pouvez participer en apportant votre témoignage et vos anecdotes personnelles directement sur le forum.

Nous sommes en mesure de publier vos notes et vos photos sur des sujets et des curiosités locales divers, en prenant soin de mentionner leur origine et leur auteur.

Nous sommes aussi interessés par les vieilles photos et les vieux documents papier portant sur des anciennes activités ou des anciens personnages locaux. Donc si vous possédez encore ce type de document et si vous souhaitez en faire profiter, n’hésitez pas à nous contacter par mail.

La conservation du patrimoine local sous forme de vieilles archives constitue un centre d’interêt important. Si vous desirez vous en séparer définitivement, nous serions heureux de pouvoir les récuperer afin de sauvegarder une partie cette mémoire historique sénonaise.